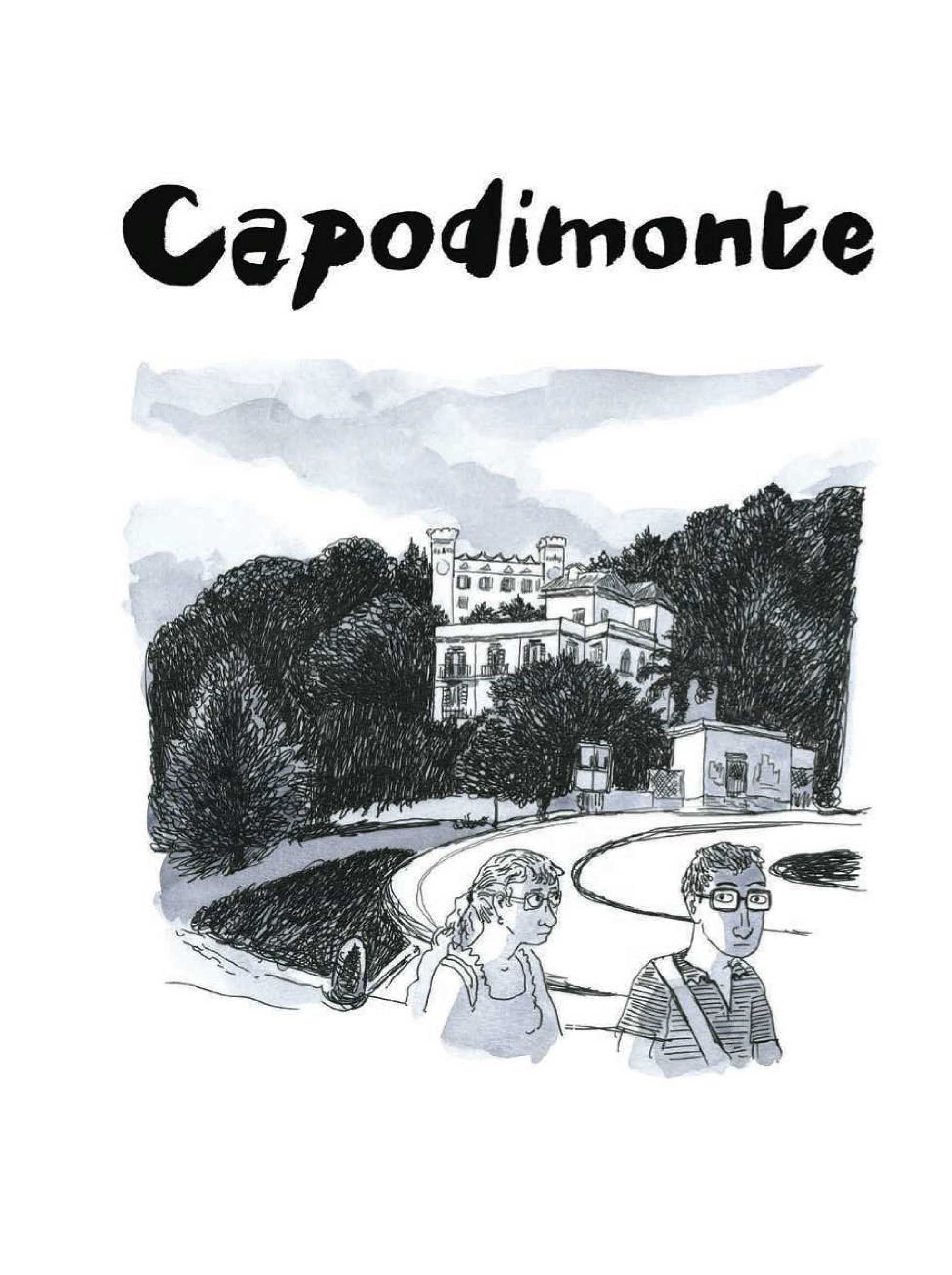

Palacinche. L’esperienza di un’esule fiumana al bosco di Capodimonte

Il Bosco di Capodimonte fu il luogo in cui a partire dal 1947 fu installato un campo di accoglienza per i profughi di Fiume, Istria e Dalmazia. Tutto cominciò quando le truppe alleate nel 1943 allestirono un’area di deposito con alcune baracche e un sistema di linee elettriche e telefoniche.

Pochi anni più tardi, il governo italiano convertì questi spazi in un “Centro di raccolta profughi” per gli esuli provenienti dalle regioni di Fiume, Istria e Dalmazia, che restarono anche oltre l’apertura al pubblico del Bosco dell’ex Sito reale di Capodimonte, avvenuta nel 1952.

Vi raccontiamo la storia di un’esule fiumana, che ha vissuto per lungo tempo anche nel campo profughi di Capodimonte attraverso il libro illustrato Palacinche, Fandango Libri 2017.

Sulle tracce dei ricordi della mamma Elena, Caterina e il compagno Alessandro si mettono in cammino per vedere con i loro occhi le città, i luoghi attraversati dalla famiglia di Caterina, che da Rijeka, Fiume in lingua italiana, è passata per Udine, Palermo, Bagnoli, Napoli e Firenze.

Tutto parte da Fiume, una città con una popolazione mista, grazie ai forti traffici portuali da sempre caratterizzanti l’economia della città.

Nel 1922 la città fu occupata dai fascisti e nel 1924 annessa all’Italia.

Il fascismo attuò una feroce politica antislava, per “italianizzare la regione”.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale Fiume passò alla Jugoslavia, e gli italiani furono obbligati con la violenza ad andare via. Da qui, l’esodo di intere generazioni di persone in tanti paesi europei e americani; da qui i campi profughi di Capodimonte.

Per l’occasione Caterina Sansone, uno degli autori, ha risposto per noi ad alcune domande sul libro:

Palacinche, che significa? Come mai fa riferimento a una storia fatta di necessità, di esodo e di difficoltà di vita?

Palacinche è il nome di un dolce tipico, direi non solo della regione istriana, ma di tradizione austro-ungarica.

Sono delle crêpes, più piccole, e preparate con l’olio anziché il burro.

Sono anche un dolce tipico della mia infanzia, mia madre le preparava spesso per la gioia di tutta la famiglia.

Quando cercavamo un titolo per il libro, volevamo una parola del dialetto fiumano che potesse rapportarsi alla storia che volevamo raccontare.

Palacinche è perfetto: si pronuncia allo stesso modo in italiano e in croato (ne cambia solo la scrittura) e trattandosi di un dolce rimanda a ricordi e momenti felici.

Era esattamente questo il tono che volevamo dare alla narrazione: volevamo raccontare una storia di difficoltà con un tono leggero.

Lo stesso tono leggero con cui spesso mia madre raccontava la sua vicenda: nonostante la sua storia complicata serbava ricordi di un’infanzia felice passata in una comunità affiatata come quella dei profughi nel bosco di Capodimonte.

Ho voluto raccontare la storia di mia madre innanzitutto per comprenderla meglio io in quanto figlia. Ma volevo anche raccontarla perché, di fronte alle recenti crisi migratorie e alla diffidenza nei confronti degli immigrati, mi sembrava importante rammentare di come una volta eravamo noi, italiani, ad essere profughi e rifugiati. Ce ne siamo dimenticati.

Com’è stato il rapporto di sua madre con i ricordi dell’esodo e della permanenza in campi profughi?

Mia madre aveva un rapporto ambivalente con quei ricordi. È rimasta 12 anni in campo profughi, che non è poco. Per esempio, ricordo che non sopportava di avere in casa la lampadina appesa senza lampadario perché le sembrava di essere di nuovo nella baracca. D’altro canto era piena di ricordi gioiosi dei momenti passati con altre ragazze e ragazzi della sua comunità in un quadro bello come quello del bosco. Aveva aneddoti divertenti perfino sull’incendio che distrusse la baracca, evento che fece perdere alla famiglia il poco che avevano.

Riusciva a parlarne anche quando lei era piccola? O è stato un racconto per i figli ormai cresciuti?

Mia madre ha sempre parlato del suo passato di profuga, ma appunto raccontando aneddoti sparsi, come fa qualsiasi genitore che racconta qualcosa della propria infanzia ai figli. È stato per realizzare il viaggio che poi ha portato alla creazione del libro che l’abbiamo fatta sedere di fronte alle sue fotografie dell’epoca per farci raccontare la sua storia con ordine, dall’inizio alla fine.

La vita dei profughi all’interno del campo si integrava con la vita sociale della città o era completamente isolata?

La vita dei profughi all’interno del campo si integrava con la vita sociale della città o era completamente isolata?

Mia madre andava a scuola a Napoli, in centro. A quel che diceva però c’era poca integrazione: abitava lontano dalle compagne di classe e dopo la scuola rientrava sempre al campo profughi dove essenzialmente si svolgeva la sua vita “sociale”.

I profughi di Fiume, Istria e Dalmazia come venivano riconosciuti dalla cittadinanza? Erano visti come fascisti? Un pregiudizio di stampo politico esisteva?

Esisteva senz’altro (come persiste tuttora secondo me) un pregiudizio: in quanto profughi in fuga da un paese comunista i giuliano-dalmati erano spesso sospettati di fascismo. Non era il caso della famiglia di mia madre: mio nonno era socialista. E se non erano visti come fascisti, erano comunque percepiti come stranieri, mai come italiani.

Per saperne di più visita il sito di Caterina Sansone

La testimonianza fotografica del reporter Riccardo Carbone delle baraccopoli del Bosco di Capodimonte. Foto Archivio Fotografico Carbone

Il Comune di Napoli, le associazioni degli esuli e il Museo e Real Bosco di Capodimonte il 10 febbraio rinnovano la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nell’area del Bosco in cui il Comune ha affisso una targa in ricordo della baraccopoli.