L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta… il Tesoro dei Farnese

Per la rubrica L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta… Linda Martino, Chief Curator del Museo e Real Bosco di Capodimonte e responsabile delle arti decorative che ha curato la ricomposizione e lo studio di questa raccolta, ci conduce alla scoperta del “Tesoro” dei Farnese.

Un doppio appuntamento online che oggi e domani ci presenta la “Galleria delle cose rare”: uno straordinario insieme di oggetti d’arte rari e preziosi, naturalia e mirabilia dai materiali bizzarri e curiosi, come il corno di rinoceronte e il corno di cervo, manufatti di provenienza esotica che testimoniano l’interesse collezionistico dei Farnese per ogni aspetto della cultura, nell’intento di suscitare sorpresa, stupore e ammirazione.

Storia di un “tesoro” principesco

Il “Tesoro” dei Farnese a Capodimonte è quanto resta di una collezione principesca italiana importante come quelle dei Medici a Firenze – custodita nel Museo degli Argenti a Palazzo Pitti, anche se dimezzata e impoverita – e dei Gonzaga a Mantova, rappresentata soltanto da qualche raro pezzo.

Dal carattere e il prestigio tipici del collezionismo colto dei secoli XVI e XVII, la raccolta è stata creata fra gli inizi del Cinquecento e il 1731, anno della morte, senza eredi diretti, di Antonio, ottavo duca di Parma e Piacenza (1679-1731).

Comprende oggetti d’arte riuniti in base a criteri di rarità e di pregio, collezionati sia a Roma, nella cerchia del papa Paolo III (1468-1549) e del nipote cardinale Alessandro (1520 -1589), sia a Parma, dove, nel corso del Seicento, la famiglia si era insediata stabilmente.

Alla metà del XVII secolo, infatti, dal Palazzo Farnese di Roma era cominciato un massiccio trasferimento delle collezioni d’arte farnesiane verso il meno turbolento ducato emiliano di Parma e Piacenza, nuovo polo del potere della famiglia, a seguito delle guerre di Castro (1641-1644; 1646-1649): un conflitto fra lo Stato Pontificio e la famiglia Farnese, a causa delle mire del papa Urbano VIII sul ducato laziale di Castro posseduto dai Farnese.

Ranuccio II, sesto Duca di Parma e Piacenza (1630-1694), ebbe l’idea e il merito di riunire le opere d’arte del Palazzo del Giardino di Parma, dove lui abitava, e delle altre residenze di Piacenza e Colorno – svincolandole dalla loro funzione decorativa e d’arredo – con quelle provenienti da Roma.

Istituì, in un coerente progetto museale, la “Ducale Galleria” – organizzata con criteri museografici e aperta al pubblico – nell’altro palazzo parmense della Pilotta.

Accanto alla galleria dei quadri, il principe ne allestì una più piccola, per le arti decorative, la cosiddetta “Galleria delle cose rare”: una sorta di “Camera delle meraviglie” in cui si custodivano naturalia e mirabilia – opere d’arte e di natura distribuite in “Dieci credenzoni”, liberamente accostate, nell’intento di suscitare sorpresa, stupore e ammirazione nella cerchia più o meno ristretta di amici e cultori ammessi alla visita.

I viaggiatori potevano usufruire, almeno a partire dal 1725, di un cataloghino a stampa che riguardava, tuttavia, soltanto i quadri.

Il Tempo mostra il ritratto di Ranuccio II alle figure allegoriche di Parma, Piacenza e Castro

Complesso Monumentale della Pilotta-Galleria Nazionale di Parma

Gli oggetti d’arte della “Galleria delle cose rare” di Parma, parte del patrimonio che Carlo di Borbone (1716-1788) aveva ereditato dalla madre Elisabetta Farnese (1692-1766), ultima discendente del casato, giunti a Napoli, formarono, nella seconda metà del Settecento, una sorta di “Wunderkammer”, all’interno del Real Museo Farnesiano di Capodimonte, collocata al piano nobile, nelle cosiddette retrostanze che affacciavano sul bosco.

Ritratto di Elisabetta Farnese

Madrid, Museo del Prado

Sei ambienti erano destinati alla biblioteca, uno al medagliere, pochi altri agli oggetti d’arte e finanche a una sezione di storia naturale.

Le collezioni venute da Parma divennero una delle mete obbligate del Grand Tour: quel viaggio culturale in Italia che tutti i giovani aristocratici europei dovevano compiere per perfezionare la loro educazione.

Videro il museo anche personaggi illustri tra cui Winckelmann (1758), Fragonard (1761), il Marchese De Sade (1776), Canova (1780) e Goethe (1787) che lasciarono testimonianze scritte della loro visita, durante la quale citavano per lo più i dipinti, lodavano i cammei e la celebre “Tazza Farnese” – questi ultimi oggi al Museo Archeologico di Napoli – esaminavano i preziosi manoscritti, attualmente alla Biblioteca Nazionale di Napoli, e si incantavano alla vista del Libro d’ore: il capolavoro di Giulio Clovio, oggi alla Pierpont Morgan Library di New York.

Dalla collezione dei Medici, Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Libro d’ore del Cardinale Alessandro Farnese, 1546,

New York, Pierpont Morgan Library

Ritratto di Giulio Clovio con il Libro d’ore, olio su tela

Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il celebrato museo farnesiano fu saccheggiato durante la Rivoluzione Partenopea del 1799 dalle truppe francesi, ma grazie al pronto intervento di Domenico Venuti, Soprintendente alle Antichità del Regno e Direttore della Real Fabbrica della Porcellana, nel 1800, alcune opere furono recuperate a Roma, e non più ricollocate a Capodimonte.

A questa spoliazione si aggiunsero altre sottrazioni che per cause diverse continuarono, nel corso del tempo, a depauperare la raccolta originaria.

Con il ritorno a Napoli di Ferdinando IV di Borbone (Ferdinando I delle Due Sicilie, 1751-1825), nel 1815, gli oggetti d’arte farnesiani confluirono nel Palazzo dei Regi Studi, sede del Real Museo Borbonico, poi Nazionale.

Li ritroviamo esposti con le antichità nel “Gabinetto degli oggetti preziosi” (1817) e, dopo poco più di un decennio (1829) – separati dalle suppellettili archeologiche – nella “Galleria degli Oggetti del Cinquecento”; questa volta, mescolati e confusi con le opere della collezione Borgia, acquistata da Ferdinando I, nel 1817. E, alla fine dell’Ottocento, ancora insieme agli oggetti di collezione Borgia, in un grande armadio proveniente dalla chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi, nella sesta sala della Pinacoteca, dedicata ai pittori napoletani.

Gli oggetti Borgia e Farnese, perdute ormai le indicazioni delle rispettive provenienze originarie, continueranno ad essere confusi tra loro anche dopo il 1957, quando, le opere medievali e moderne – a eccezione del nucleo delle gemme farnesiane rinascimentali che non venne smembrato – vennero trasferite nella nuova struttura museale intitolata Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte.

Qui trovarono spazio espositivo solo alcuni dei pezzi più celebri: tra cui, la Cassetta Farnese, il Trofeo con la Diana Cacciatrice e una selezione di “Piccoli bronzi del Rinascimento” di artisti del calibro di Giambologna (1529-1608), Antonio del Pollaiolo (1429-1498) e L’Antico (1460-1528), mentre le altre opere meno note furono relegate nei depositi, uscendo completamente di scena.

La ricomposizione e lo studio di questa raccolta si è rivelato un lavoro lungo e difficile, ma, al tempo stesso, molto avvincente.

Anni di approfondimento sugli antichi inventari farnesiani, databili tra la fine del XVI ai primi decenni del XVIII, per chiarirne l’antica consistenza, si sono alternati con faticose ricerche nei depositi per identificare i preziosi manufatti.

E infine, nella seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, sono stati esposti, nella cosiddetta “Galleria delle cose rare”, gli oggetti ritrovati: uno straordinario insieme di oreficerie, argenti, cristalli di rocca, maioliche, bronzi e bronzetti, placchette, medaglie, ambre, avori, pietre dure, cere e manufatti realizzati in materiali bizzarri e curiosi, come il corno di rinoceronte e il corno di cervo; e altri di curiosità, che, uniti a quelli di provenienza esotica, testimoniano dell’interesse collezionistico da parte dei Farnese per ogni aspetto della cultura e di tutto ciò che potesse generare nel visitatore un senso di sorpresa.

Vero “cuore” della raccolta è la celebre Cassetta farnese (1548-1561), già trattata in questa stessa rubrica da Patrizia Piscitello, in argento dorato e cristallo di rocca eseguita per Alessandro Farnese (1520-1589) dal fiorentino Manno di Bastiano Sbarri (1536-1576) e dal romagnolo Giovanni Bernardi (1494-1553): capolavoro di oreficeria del manierismo europeo, celebre quanto la Saliera (1540- 1543) di Benvenuto Cellini del Kunsthistorisches Museum di Vienna.

Cassetta farnese (1548-1561)

argento dorato e cristallo di rocca, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte ©Gastel

Ritratto di Alessandro Farnese

olio su tela, Inv. Q 133, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Agli stessi anni, allo stesso committente, Alessandro Farnese, e allo stesso artista, Giovanni Bernardi – intagliatore di cristalli al servizio del cardinale dal 1534 fino alla sua morte del 1553 – sono riconducibili numerose lastrine di cristallo di rocca: pietra semipreziosa, molto amata dai Farnese, che appariva ai collezionisti del Cinquecento come una meraviglia alchemica.

(Castelbolognese 1494-Faenza 1553)

Lastrine appartenenti all’altare di Paolo III

cristallo di rocca ©pedicini

Elemento decorativo dell’altare

Cristallo di rocca ©pedicini

Assai pregiate, sia per la sorprendente e rara purezza, trasparenza e solidità del cristallo, che per la qualità dell’intaglio, le placchette decorate a raffaellesche, racemi e altri motivi decorativi rinascimentali, che appartengono all’Altare di Paolo III, citato dal De Lalande (Voyage en Italie, 1786, p. 608), in visita a Capodimonte tra il 1765 e 66 e descritto successivamente con più dettagli nella guida di Napoli dal Galanti:

“… e merita di essere veduto un altare coll’incensiere, calice ed ostensorio, tutto in cristallo di rocca, che la Repubblica di Venezia donò a Paolo III”

(G.M. Galanti, Breve descrizione della città di Napoli e del suo contorno, 1792, p. 81).

Dell’altare, trafugato durante il saccheggio del 1799, sono stati ritrovati a Roma, nel 1800, soltanto i singoli pezzi di cristallo privi delle legature in argento dorato, probabilmente fuse per il recupero del metallo prezioso.

Gli altri cristalli di rocca con decori incisi a motivi rinascimentali: tritoni, uccelli, mostri marini, cestini di frutta e cornucopie, sono elementi di tavolini e guantiere, smembrati o forse mai realizzati.

Elementi decorativi

cristallo di rocca ©pedicini

Tre fruttiere sono invece integre con le montature in rame dorato lavorate a traforo, anche se mancanti degli ornamenti di smalto.

Sono suppellettili molto preziose, in voga presso le corti principesche, soprattutto dalla metà del Cinquecento, utilizzate sulle fastose mense imbandite per contenere frutta o dolci.

Databili entro il 1553, anno della morte di Giovanni Bernardi, a cui sono attribuite, le nostre fruttiere sono più antiche rispetto agli esemplari simili conservati presso collezioni pubbliche, tra cui la Wallace Collection di Londra e il Tesoro del Delfin, al Prado di Madrid.

Fruttiera

Cristallo di rocca intagliato, rame dorato, cm 45.5 x 30. Prov: Galleria delle cose rare, Palazzo della Pilotta, Parma. Inv. AM 10226 ©pedicini

Nella collezione farnese erano presenti, come in tutte le maggiori collezioni principesche dell’epoca, anche oggetti scolpiti in un unico blocco di cristallo di rocca lavorati, intagliati e incisi: esempi del periodo più glorioso dell’arte glittica milanese che va dalla metà del Cinquecento al principio del Seicento.

A Milano, era, infatti, molto fiorente la bottega dei fratelli Gian Ambrogio e Simone Saracchi, e quella di Francesco Tortorino, intagliatori provetti attivi per le grandi corti europee, tra il 1570 e il 1610.

Tra gli oggetti pervenutici, di particolare interesse sono la Coppa con incisioni raffiguranti Leda sul cigno, la Corsa delle nereidi e il Ratto di Europa; e le Due teste di martora, gioielli di moda nel Cinquecento che venivano applicati alle stole di pelliccia per rivestire e impreziosire la testa dell’animale.

Due teste di marmora

Cristallo di rocca. Cm 7.5 x 3.8 x 2.5 Prov: Galleria delle cose rare, Palazzo della Pilotta, Parma. Inv. AM 10208 e 10209 ©pedicini

Legature con pietre preziose solitamente arricchivano questi strani oggetti, trasformandoli in gioielli veri e propri.

Questa moda durò per tutto il Cinquecento e gli inizi del secolo successivo; in seguito, le teste dell’animale contenute all’interno, furono distrutte per recuperare il materiale prezioso.

Questi gioielli erano di gran valore: per eseguire un pezzo occorreva all’incirca un anno di lavoro; per lo più, Gian Ambrogio Saracchi procedeva a molare e a scavare il cristallo, mentre il fratello Simone eseguiva i delicati intagli.

Rari sono gli esemplari pervenutici, oltre ai nostri di collezione Farnese: tra questi, la Testa di martora del Metropolitan Museum di New York, unico pezzo completo di montatura in smalti champlevé su oro impreziosita di rubini.

Conserva ancora le legature preziose la nostra Brocchetta, di manifattura milanese della seconda metà del XVI secolo, ricavata da un unico blocco di agata sardonica: l’opera colpisce per l’unicità della pietra, per la raffinatezza dell’incisione ad arabeschi che ne ornano la superficie e per la pregiata montatura in argento dorato e pietre preziose.

La sirena di smalto – con rubini e uno smeraldo all’attacco della coda biforcuta che si dispiega sul corpo del piccolo recipiente – è, infatti, tra i più importanti gioielli rinascimentali italiani in uno stile internazionale di corte.

Dovette essere considerata un’opera considerevole se, nel 1798, Ferdinando IV, in fuga da Napoli per scampare ai moti rivoluzionari francesi, la portò con sé a Palermo, insieme con gli oggetti più rari, tra cui la Cassetta Farnese; e se, nel corso dell’Ottocento, veniva menzionata come opera di Benvenuto Cellini (1500-1571), uno dei più importanti artisti del Manierismo, nelle guide del Real Museo Borbonico.

Brocchetta

Agata sardonica, oro, smalto, rubini, smeraldi. Cm 17.2 x 7.5. Prov: Galleria delle cose rare, Palazzo della Pilotta, Parma. Inv. AM 10218 ©pedicini

Dei numerosi vasi, boccali, bicchieri, bacili, vasetti intagliati di pietre dure menzionati nel 1587, nella “Guardaroba del principe Ranuccio I” (1569-1622) – luogo deputato all’esposizione di opere d’arte ad uso esclusivamente privato- sono giunti fino a noi soltanto alcuni pezzi di diaspro, giadeite e rosso di Sicilia.

Ritratto di Ranuccio I

Complesso Monumentale della Pilotta-Galleria Nazionale di Parma

Tra questi la Brocca di diaspro – in origine rifinita da una montatura preziosa che ornava il piede e componeva il manico del vaso – citata nell’inventario come opera del “Tortorino”.

Fra il 1576 e il 1586, infatti, Ottavio Farnese (1524- 1586) chiamò a Parma Giovan Maria Tortorino, figlio di Francesco Tortorino, intagliatore milanese attivo nella seconda metà del Cinquecento, per avviare una bottega per la lavorazione delle pietre dure, secondo la moda delle maggiori corti italiane e straniere.

In questa bottega potrebbe essere stato realizzato anche il Servizio di piatti di pietra serpentina, custodito nel palazzo Ducale di Parma, nella “Camera della Pietra serpentina, Porcellana, Terra d’India dei Cristalli e Vetri di Murano”: ritrovato di recente nei depositi di Capodimonte ed esposto in occasione della mostra Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere, del dicembre 2018.

Servizio di piatti

Pietra serpentina di Parma. Prov: Camera della Pietra serpentina, Porcellana, Terra d’India dei Cristalli e Vetri di Murano”, Galleria Ducale, Parma

Al cardinale Alessandro Farnese, detto il Gran Cardinale (1520-1589), appartiene, oltre alla Cassetta, anche il prestigioso servizio in maiolica blu – il cui stemma compare, lumeggiato in oro, al centro di ogni pezzo – eseguito dalle Officine di Castelli d’Abruzzo, tra il 1574 e il 1589.

Cinque piatti del Servizio farnesiano

24 piatti, maiolica lumeggiata in oro. Ø Cm 25,5; 23,2; 28,3 ca. Invv. AM da 10426 a 10497 Prov: Palazzo Farnese, Roma ©pedicini

La preferenza per gli artigiani abruzzesi potrebbe essere messa in relazione con il trasferimento nel territorio di Teramo, nel 1569, di Margherita d’Austria, figlia naturale dell’imperatore Carlo V e moglie dal 1538 di Ottavio Farnese (1524- 1586), fratello dello stesso prelato.

La scelta della maiolica per un servizio così rilevante nasceva molto probabilmente dalla convinzione che tale materiale non alterasse il sapore del cibo, secondo quanto la nobiltà più evoluta andava affermando, sin dalla metà del Quattrocento.

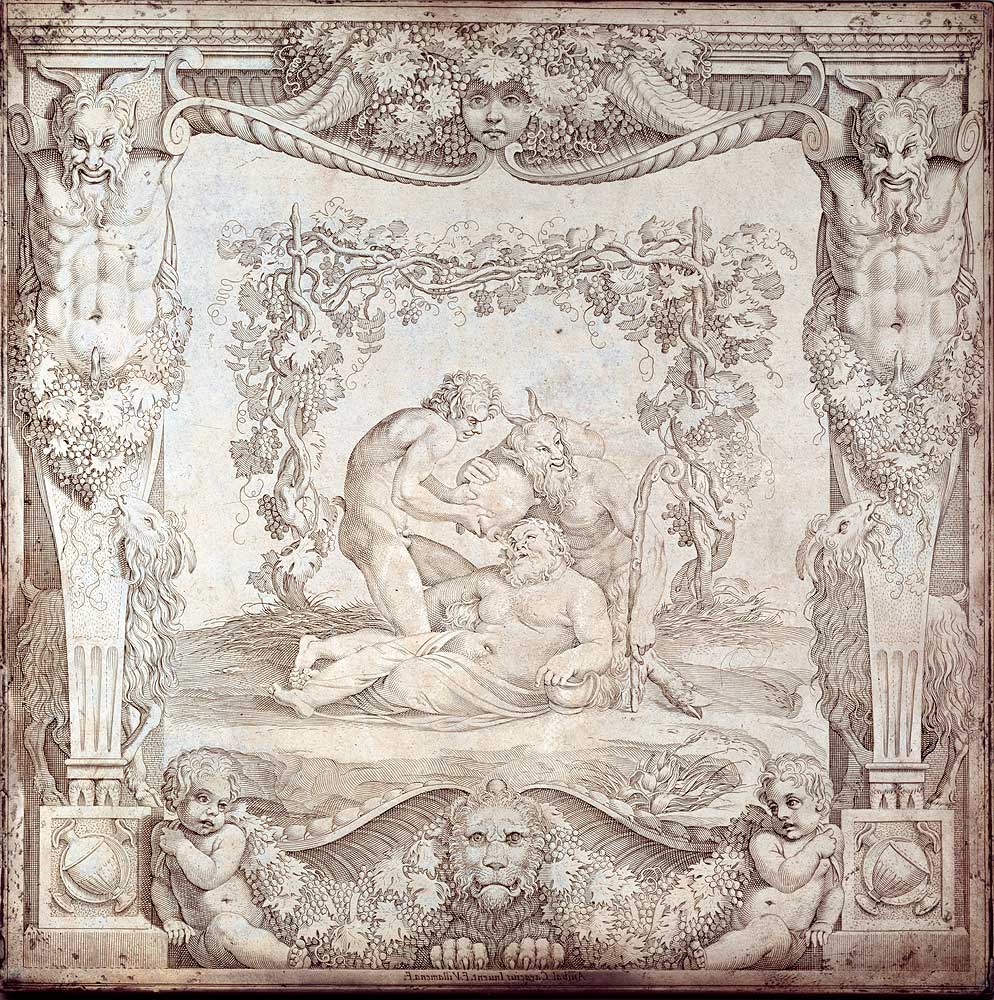

Contribuivano all’allestimento della mensa dei Farnese anche due preziose suppellettili da tavola, in argento incise all’acquaforte e al bulino – tra le opere presenti a Palazzo Farnese di Roma nel 1644 – realizzate per il cardinale Odoardo Farnese (1573-1626): la Tazza farnese con il Sileno Ebbro di Annibale Carracci, databile tra 1597 e il 1600, elogiata dal Bellori (1672) per la perfezione della tecnica incisoria; e il Paniere Farnese, da Annibale Carracci, inciso da Francesco Villamena (1566-1625) negli stessi anni.

Di notevole importanza è l’insieme di bronzetti rinascimentali e manieristici – che meriterebbero una trattazione a parte – documento delle più importanti scuole italiane: Mantova, Padova, Firenze, Venezia, Roma e della produzione degli artisti più famosi: da Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) a Giambologna (1529-1608).

Mercurio

Bronzo fuso a cera perduta. Cm h. 59. Inv. AM 10748

Prov: Galleria Ducale, Parma ©pedicini

Ragguardevole è il numero di medaglie dei secoli XV e XVI con opere originali o di derivazione del Pisanello (ante 1390-1455), di Andrea Guazzalotti (1435-1495), Benvenuto Cellini (1500-1571), del Caradosso (1445-1527), Perreal Jean detto Jean de Paris (1455 c.a.-Parigi? 1530), cioè dei rappresentanti delle più famose scuole medaglistiche dell’Italia settentrionale, centrale e europee; e quello di placchette di bronzo, databili tra il XV e XVII secolo di artisti quali Cristoforo di Geremia (1410-1476), Andrea Briosco detto il Riccio (1470-1532), Valerio Belli (1468-1546), Giovanni Bernardi da Castelbolognese (1494-1553), solo per citare i più famosi.

Questi raffinati bassorilievi hanno goduto di una straordinaria popolarità tra Quattro e Cinquecento, e sono stati impiegati per ornare spade, cofanetti, calamai, cinture e finimenti per cavalli.

Vi diamo appuntamento a domani per la seconda parte della storia del Tesoro dei Farnese.

Il testo di Linda Martino è inserito nell’iniziativa “L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta”

Leggi anche Il tesoro dei Farnese: La Galleria delle cose rare

Leggi tutti gli articoli della rubrica

Leggi tutti gli articoli sul blog

Segui gli aggiornamenti sui nostri canali social