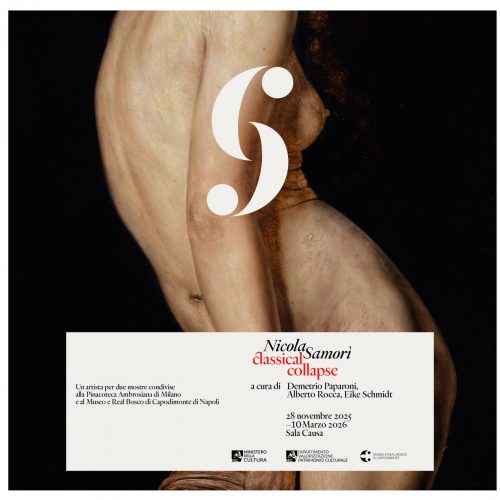

L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta… il San Ludovico di Tolosa che incorona Roberto d’Angiò di Simone Martini

Per la rubrica L’italia chiamò – Capodimonte oggi racconta… Sarah K. Kozlowski, Direttore Associato dell’Istituto di Storia dell’Arte Edith O’Donnell dell’University of Texas at Dallas e Direttore del Centro per la Storia dell’Arte e dell’Architettura delle Città Portuali con sede nel Real Bosco di Capodimonte che vi abbiamo presentato ieri, ci parla di San Ludovico di Tolosa che incorona Roberto d’Angiò di Simone Martini, il più importante fra i dipinti trecenteschi su tavola provenienti dalla corte angioina di Napoli.

La Napoli trecentesca, città portuale nel cuore del Mediterraneo, si presentava come un dinamico centro artistico di scambi, incontri e trasformazioni.

I suoi regnanti angioini erano tra i grandi mecenati dell’Europa tardo-medievale.

La sua corte commissionava splendide opere di pittura, scultura, architettura, oreficeria e miniatura, e collezionava oggetti preziosi quali tessuti, libri e reliquie che giungevano da luoghi lontani come l’Asia centrale, il Nord Africa e la Terra Santa.

I mecenati reali commissionavano e collezionavano anche dipinti su tavola, molti dei quali circolavano ben oltre Napoli attraverso canali diplomatici, lasciti e donazioni.

Alcuni di questi dipinti avevano persino come tema questo grande network di oggetti e materiali in movimento attraverso il Mediterraneo e oltre.

Il San Ludovico di Tolosa che incorona Roberto d’Angiò di Simone Martini, entrato nella collezione del Museo e Real Bosco di Capodimonte nel 1957, è forse il più importante fra i dipinti trecenteschi su tavola provenienti dalla corte angioina di Napoli.

L’opera è documentata tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento nella chiesa francescana di San Lorenzo Maggiore, ma resta aperta la questione della sua collocazione originaria.

L’ipotesi alternativa più convincente è che fosse in una cappella adiacente al Duomo di Napoli dedicata a Ludovico, il principe angioino che aveva rinunciato al trono in favore del fratello Roberto e si era unito all’ordine francescano.

Ludovico era morto nel 1297, poco dopo essere diventato vescovo di Tolosa.

Fu canonizzato nel 1317 e nel 1319 gli Angioini trasferirono alcune delle sue reliquie da Marsiglia a Napoli.

È a questi anni che possiamo datare la produzione della tavola di Capodimonte.

Sebbene incompleto – i pilastrini, le cuspidi e una seconda tavola posta in alto sono andati perduti – il dipinto è di dimensioni monumentali e supera i tre metri di altezza.

La tavola, rivestita in foglia d’oro e in origine tempestata di gemme, evoca l’effetto abbagliante di un’opera in metallo prezioso.

La composizione presenta Ludovico seduto e in posa frontale, nella mano destra impugna un pastorale e nella mano sinistra una corona che sta porgendo sulla testa del fratello Roberto, inginocchiato a destra.

Nel registro superiore, due angeli in volo posano sulla mitra di Ludovico una corona gemmata simile all’altra.

Nel registro inferiore, la predella racconta scene della vita di Ludovico e annuncia la sua santità postuma.

Il programma iconografico, in effetti, celebra l’incoronazione di Ludovico come santo in paradiso, legittima l’ascesa al trono di Roberto e pone la dinastia napoletana all’incrocio di due lignaggi sacri: gli Angioini francesi e gli Arpadi d’Ungheria, ora intrecciati insieme in una nuova dinastia di governanti del Regno di Napoli, Sicilia e Gerusalemme.

Tali rivendicazioni dinastiche e ambizioni territoriali sono, per così dire, schematizzate nel complesso programma araldico della tavola.

Esso comprende lo stemma del Regno di Gerusalemme sulla fibbia che tiene insieme i lembi del piviale di Ludovico, e l’ampia cornice blu brillante ornata di gigli d’oro, arricchita in alto di un listello cremisi a cinque strisce, a formare le diramazioni di questo ramo napoletano della dinastia capetingia francese.

Nei riquadri della predella, a sostegno del programma araldico e del dipinto nel suo insieme, troviamo sei scudi che mostrano gli stemmi della madre di Ludovico e Roberto, Maria d’Ungheria.

La posizione in evidenza di tali stemmi potrebbe indicare che Maria stessa abbia avuto un ruolo di primo piano nella commissione.

Accanto agli scudi della regina, troviamo anche la firma del pittore: SYMON DE SENIS ME PINXIT, ovvero “Simone da Siena mi dipinse“.

L’opera di Capodimonte, uno dei grandi successi degli inizi della carriera di Simone, dimostra la padronanza tecnica della pittura a tempera su tavola da parte dell’artista, ma anche la sperimentazione di tecniche adattate da altri ambiti, tra i quali la scultura e la lavorazione del metallo.

La tavola, infatti, solleva molti interrogativi sui materiali e sui metodi di lavoro di Simone che trarrebbero beneficio da una nuova indagine conoscitiva.

L’ultimo restauro risale al 1959 e fu eseguito da Lionetto Tintori.

La sperimentazione di Simone Martini delle nuove tecniche di pittura su tavola fu in parte incoraggiata dalla sua interazione con la sfolgorante varietà di oggetti e materiali preziosi importati e collezionati in abbondanza alla corte di Napoli, e che l’artista riunisce nella sua pittura attraverso uno stupefacente potere di mimesi: un tappeto anatolico, un pastorale di fattura senese, del velluto di Persia e stoffe di seta tessute nell’Asia centrale mongola.

In questo modo, Simone colloca la sua tavola dipinta per Napoli nel più ampio contesto delle opere d’arte e dei materiali in circolazione in tutto il Mediterraneo trecentesco, e rivendica il potere della pittura sia nell’imitare oggetti preziosi coi propri mezzi, sia nel diventare essa stessa un’opera di abilità artistica e di splendore materico.

La traduzione del testo di Sarah K. Kozlowski è di Francesca Santamaria

Biografia di Sarah Kozlowski

Sarah K. Kozlowski è Direttore Associato dell’Istituto di Storia dell’Arte “Edith O’Donnell” dell’University of Texas at Dallas e Direttore del Centro per la Storia dell’Arte e dell’Architettura delle Città Portuali. Il suo lavoro si concentra sulla Napoli tardo-medievale e rinascimentale nei suoi più ampi contesti geografici e culturali, ed esplora in particolare come la mobilità delle opere d’arte, i materiali e i formati sono portatori di significato. Questo articolo è tratto dal suo libro in lavorazione The Painted Panel at and beyond the Angevin Court of Naples: Mobility and Materiality in the Fourteenth-Century Mediterranean.

English Version

A port city at the heart of the Mediterranean Sea, fourteenth-century Naples was a dynamic center of artistic encounter, exchange, and transformation. Its Angevin kings and queens were among the great patrons of late medieval Europe. The court commissioned splendid works of painting, sculpture, architecture, metalwork, and manuscript illumination, and collected precious objects like textiles, books, and relics that had traveled from places as far away as Central Asia, North Africa, and the Holy Land. Royal patrons also commissioned and collected panel paintings, many of which circulated far beyond Naples through channels of diplomacy, bequest, and gift giving. Some even thematized this great network of objects and materials on the move through the Mediterranean and beyond.

Simone Martini’s Saint Louis of Toulouse Crowning Robert of Anjou, which entered the collection of the Museo di Capodimonte in 1957, is perhaps the greatest of all trecento panel paintings to emerge from the Angevin court of Naples. The painting is documented in the late sixteenth and early seventeenth centuries in the Franciscan church of San Lorenzo Maggiore, but the question of its original location remains open; the strongest alternative possibility is a chapel built adjacent to Naples’ cathedral and dedicated to Louis, the Angevin prince who had ceded the throne to his brother Robert and joined the Franciscan order. Louis died in 1297, soon after becoming bishop of Toulouse. He was canonized in 1317, and in 1319 the Angevins translated some of his relics from Marseilles to Naples. It is to around this time that we can date the production of the Capodimonte panel. Even in its partial state – pilasters, pinnacles, and an upper panel have been lost—the painting is of monumental dimensions, measuring over three meters tall. Sheathed in gold leaf and once studded with gems, the panel creates the dazzling effect of a work in precious metal.

The composition presents Louis seated and frontally posed, holding in his right hand an episcopal crozier and in his left hand a crown, which he positions just above the head of his brother Robert, who kneels at right. Above, two angels descend to place a similar jeweled crown atop Louis’s miter. Below, a predella narrates scenes from Louis’s life and launches his posthumous career as a saint. In effect, the program celebrates Louis’ crowning as a saint in heaven, legitimates Robert’s ascent to the throne, and positions the Neapolitan dynasty at the intersection of two sacred lines: the French Angevins and the Hungarian Arpads, now woven together in a new line of rulers of the kingdom of Naples, Sicily, and Jerusalem. These dynastic claims and territorial ambitions are diagrammed, as it were, in the panel’s complex heraldic program, which includes the coat of arms of the Kingdom of Jerusalem on the morse that draws together the edges of Louis’ cope, and the great frame of brilliant blue studded with gold lilies and appended with a five-point crimson label to form the arms of this Neapolitan branch of the French Capetian dynasty.

In the spandrels of the predella, underpinning the heraldic program and the painting as a whole, we find six shields bearing the arms of Louis and Robert’s mother, Maria of Hungary. The prominent placement of the arms might indicate that Maria herself took a leading role in the commission. Flanking Maria’s shields, we also find the signature of the painter: SYMON DE SENIS ME PINXIT, or “Simone of Siena painted me.”

One of the great achievements of Simone’s early career, the Capodimonte picture demonstrates the painter’s technical mastery of his medium of tempera on panel, but also his experimentation with techniques adapted from other mediums including sculpture and metalwork. Indeed, the panel raises many questions about Simone’s materials and working methods that would benefit

from a new technical study. The panel was last restored by Lionetto Tintori in 1959.

Simone’s experimentation here with new techniques of panel painting was animated in part by his engagement with the dazzling array of precious imported objects and materials of the kind that were collected in abundance at the court of Naples and that Simone brings together in his painting through astonishing powers of mimesis: an Anatolian carpet, a crozier of Sienese facture, velvet made in Persia, and silk textiles woven in Mongol Central Asia. In this way, Simone positions his panel painting for Naples in the larger context of artworks and materials in circulation throughout the fourteenth-century Mediterrean, and makes claims for the power of painting both to imitate precious objects in other mediums and to become, itself, a work of

artistic skill and material splendor.

Bibliografia

Raffaello Causa in IV Mostra di Restauri, Catalogo della mostra a cura della Soprintendenza alle Gallerie della Campania, Napoli 1960, pp. 32-39, n. 2

Ferdinando Bologna, I pittori alla corte angioina di Napoli, 1266-1414, Ugo Bozzi editore, Roma 1969, capitolo 4

Ferdinando Bologna, Poverta ed umiltà: il San Ludovico di Simone Martini, in Studi storici, II (1969), pp. 231-259

Julian Gardner, Saint Louis of Toulouse, Robert of Anjou and Simone Martini, in “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 39, 1976, pp. 12-33

Andrew Martindale, Simone Martini, New York 1988, p. 18, n. 16

Francesco Aceto, Pittori e documenti della Napoli angioina: aggiunte ed espunzioni, in «Prospettiva», 1992, pp. 53-65

Adrian S. Hoch, The Franciscan Provenance of Simone Martini’s Angevin St. Louis in Naples, in “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 58, 1995, pp. 22-38

Lorenz Enderlein, Zur Entstehung der Ludwigstafel des Simone Martini in Neapel, in “Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana” 30, 1995, pp. 135-149

Pierluigi Leone de Castris in Museo Nazionale di Capodimonte. Dipinti dal XIII al XVI secolo, Electa Napoli, Napoli 1999, pp. 37-38

Tanja Michalsky, Memoria und Repräsentation. Die Grabmäler des Königshauses

Anjou in Italien, Göttingen, 2000, pp. 67-73, 101-109

Klaus Krüger, A deo solo et a te regnum teneo. Simone Martinis “Ludwig von Toulouse” in Neapel, in Medien der Macht. Kunst zur Zeit der Anjous in Italien, a cura di Tanja Michalsky, Berlino 2001, pp. 79-119

Ippolita Di Majo, Episodi di “fortuna dei primitivi” a Napoli nel Cinquecento (intorno al ‘San Ludovico di Tolosa’ di Simone Martini), in “Prospettiva”, 103/104, 2002, pp. 133-150

Pierluigi Leone de Castris, Simone Martini, Milano 2003, pp. 136-154; cat. n. 11

Stefano D’Ovidio, Commento alla Vita di Maestro Simone in B. DE DOMINICI, Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani…, edizione critica a cura di Fiorella Sricchia Santoro e Andrea Zezza, Paparo, Napoli 2003

Francesco Aceto, Le memorie angioine in San Lorenzo Maggiore, in Le chiese di San Lorenzo e San Domenico. Gli ordini mendicanti a Napoli, a cura di Serena Romano e Nicolas Bock, Electa Napoli, Napoli 2005, pp. 67-94

Francesco Aceto, «Spazio ecclesiale e pale di “primitivi” in San Lorenzo Maggiore a Napoli: dal “San Ludovico” di Simone Martini al “San Girolamo” di Colantonio. I.», in “Prospettiva”, 147, 2010, pp. 2-50

Diana Norman, Politics and Piety: Locating Simone Martini’s Saint Louis of Toulouse Altarpiece, in “Art History”, 33, 2010, n. 4, pp. 596-619

Mario Gaglione, Il San Ludovico di Simone Martini, manifesto della santità regale angioina, in “Rassegna Storica Salernitana”, 58, 2012, pp. 9-125

Diana Norman, The Sicilian Connection: Imperial Themes in Simone Martini’s St.

Louis of Toulouse Altarpiece, in “Gesta”, 53, 2014, n. 1, pp. 25-45

Sarah Kozlowski, Circulation, Convergence, and the Worlds of Trecento Panel

Painting: Simone Martini in Naples, in “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 78, 2015, n.2, pp. 205-238

Francesco Aceto, Ancora sull’iconografia del “San Ludovico” del Museo di Capodimonte a Napoli, in Da Ludovico d’Angiò a san Ludovico di Tolosa, atti del

convegno internazionale di studi a cura di Teresa D’Urso, Alessandra Perriccioli

Saggese e Daniele Solvi, Spoleto 2017, pp. 33-50

Diana Norman, Siena and the Angevins, 1300-1350. Art, diplomacy, and dynastic

ambition, Turnhout 2018, pp. 129-158

Il testo di Sarah K. Kozlowski è inserito nell’iniziativa “L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta”

Leggi tutti gli articoli della rubrica

Leggi tutti gli articoli sul blog

Segui gli aggiornamenti sui nostri canali social